Il 24 maggio 1976, in una sala dell’InterContinental Hotel di Parigi, accadde qualcosa che il mondo del vino non aveva immaginato. In una degustazione alla cieca, organizzata dall’esperto vinicolo e commerciante Steven Spurrier insieme a Patricia Gallagher, furono messi a confronto alcuni celebri vini francesi con delle etichette californiane allora quasi sconosciute in Europa. E come avrebbero potuto esserlo? La giuria era composta in larga parte proprio da esperti francesi. Borgogna per i bianchi, Bordeaux per i rossi: l’esito sembrava già scritto.

Ma non andò così. Tra gli Chardonnay in degustazione, il 1973 di Château Montelena, proveniente dalla Napa Valley, superò concorrenti francesi della Côte d’Or ben più blasonati (Meursault-Charmes, che ottenne il 2° posto, Bâtard-Montrachet, Puligny-Montrachet Les Pucelles, Beaune Clos des Mouches).

Tra i rossi, un Cabernet Sauvignon californiano, lo Stag’s Leap Wine Cellars 1973, si impose su etichette che rappresentavano il vertice della Classification officielle des Crus de Bordeaux de 1855 (Château Mouton-Rothschild, Château Haut-Brion, Château Montrose, Château Léoville Las Cases). La classifica finale, resa pubblica al termine dell’assaggio, ribaltò un ordine dato per naturale. Le reazioni furono immediate e, in alcuni casi, molto imbarazzate. Odette Kahn, allora direttrice de La Revue du vin de France, contestò apertamente le modalità della degustazione e tentò di ritirare la propria scheda, senza successo.

A raccontare l’episodio fu il giornalista George Taber della rivista Time, unico cronista presente. Il suo articolo trasformò un evento comparativo in una notizia di portata internazionale. Da quel momento, quello che passò alla storia come The Judgment of Paris smise di essere una semplice degustazione e divenne un simbolo: la dimostrazione che la qualità non era più appannaggio esclusivo di una geografia storicamente consacrata. Interessante il nome, dove la parola Paris ha un doppio senso: Parigi, luogo fisico della degustazione, e Paride, il personaggio della mitologia greca chiamato a scegliere la più bella tra Era, Atena e Afrodite. La decisione fu, come noto, l’antefatto della celebre Guerra di Troia.

Tornando al vino, le conseguenze di quella giornata parigina non riguardarono soltanto la California. Il messaggio era forse implicito, ma chiarissimo: il vino non è più una disciplina chiusa, regolata da confini immutabili, ma un prodotto aperto a varie “possibilità”. Detto diversamente, territori fino ad allora considerati marginali compresero che non era più necessario chiedere legittimazioni, ma che si poteva osare assumendosene il rischio. In questo senso, il Judgment of Paris non fu un trionfo americano, ma un precedente di rilievo universale.

Dieci anni dopo, in un altro contesto e con condizioni profondamente diverse, qualcuno in Sicilia si pose questa stessa domanda. Non se fosse in grado di produrre grandi vini, ma se fosse pronta a percorrere una strada senza intercessioni, senza alibi identitari e senza timore di apparire fuori posto. La scelta di puntare su uno Chardonnay, tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta, va letta in questa prospettiva, non come imitazione di un modello vincente, ma come un atto di “posizionamento”. Era la dichiarazione di appartenenza a un mondo del vino che, dopo la Parigi del 1976, non poteva (o voleva) essere più lo stesso.

A metà degli anni Settanta il vino siciliano aveva ancora i lividi del Marsala, e a metà degli anni Novanta era ancora un prodotto informe. I due terzi della produzione totale erano vino sfuso e il quadro complessivo era frammentario e non aveva una visione condivisa. Qualcosa però c’era: realtà come Tasca d’Almerita, Corvo e Rapitalà avevano avviato un percorso di rilettura del territorio. Altre cantine si muovevano lungo traiettorie simili. È in questo contesto che prende forma il progetto della cantina della famiglia Planeta.

A Menfi, la cooperativa Settesoli, presieduta da Diego Planeta, rappresentava già una delle poche esperienze capaci di coniugare numeri e qualità. Carlo Corino, enologo piemontese con esperienze internazionali in Australia e in Toscana, segnò un passaggio decisivo. Ma fu la Generazione X a scommettere assieme alla precedente: Alessio, Francesca e Santi Planeta iniziarono a lavorare su obiettivi che non cercavano legittimazioni locali, ma un confronto diretto con un’idea internazionale e contemporanea del vino.

La scelta dello Chardonnay come etichetta simbolo va letta in questa chiave. Non si trattava semplicemente di introdurre un vitigno di nobile estrazione in un contesto mediterraneo, o di inseguire un modello vincente. Era, piuttosto, l’assunzione consapevole di un rischio culturale. Negli stessi anni in cui i siciliani iniziavano a interrogarsi sul valore dei vitigni autoctoni, puntare sullo Chardonnay significava affermare che l’isola poteva misurarsi con il mondo sul terreno dello stile e della precisione.

E Chardonnay Planeta fu, come un vino deliberatamente fuori tempo: anacronistico già allora, per l’uso del legno e per un’impostazione che guardava più alla California che alla Borgogna, e anacronistico oggi, in un’epoca in cui ogni vitigno non autoctono viene guardato con sospetto. Ed è proprio questa distanza dal consenso, ieri come oggi, a renderlo un caso interessante. Se il Judgment of Paris aveva dimostrato che la qualità poteva emergere fuori da sacri confini, lo Chardonnay di Planeta non aveva chiesto il permesso e l’aveva buttata in gazzarra.

A distanza di trent’anni, una degustazione come quella guidata da Daniele Cernilli e Alessio Planeta è un tracking della scelta iniziale compiuta in un contesto ancora incerto e, prima di tutto, serve a capire se abbia retto alla prova del tempo. Poi, se sia stato un episodio legato a una stagione culturale precisa o l’inizio di un percorso consapevole.

I vini, un mix tra una orizzontale e una verticale, hanno raccontato durante la masterclass del Taormina on Tour di Cronache di Gusto una storia meno lineare di quanto ci saremmo aspettati: le annate più mature hanno restituito un’idea di prodotto che oggi apparirebbe quasi inattuale. Ad esempio, lo Chardonnay 2010, un vino dal colore profondo e dai riflessi aranciati, non ha celato l’uso evidente del legno, ma ne ha mostrato il volume e i confini di uno spazio organolettico occupato da erbe mediterranee, spezie e frutta secca. Non tensione nordica, piuttosto mare e canicola.

Col passare degli anni, senza strappi, il registro cambia. Il legno dello Chardonnay 2020 arretra e la lettura del frutto è più nitida. È una trasformazione che non rinnega l’impostazione originaria, ma si offre nella sottrazione. All’interno di questo percorso, le deviazioni hanno un senso preciso. Il Fiano Cometa 2020 non entra come alternativa allo Chardonnay, dimostra invece che la riflessione sullo stile era legata a un’idea più ampia di vino mediterraneo capace di confrontarsi con modelli internazionali senza perdere precisione. Allo stesso modo, etichette come Didacus Chardonnay 2023 mostrano come uno stesso vitigno, spostato di luogo e di contesto, possa assumere “identità inattese”, confermando uno dei principi chiave del vino: il territorio non è una formula, ma una relazione.

In questo senso, lo Chardonnay di Planeta può essere interpretato come un esercizio continuo di posizionamento, un modo per interrogare la Sicilia sul proprio ruolo nel mondo del vino e, come avviene per il linguaggio, per capire se resiste bisogna esporsi ai rischi del tempo.

Per concludere, a quasi mezzo secolo di distanza dallo sgambetto di Spurrier, il Judgment of Paris continua a funzionare perché ha dimostrato che le gerarchie, nel vino, non sono eterne. Quel giorno del 1976 passò la notizia che la grandezza può nascere ovunque, a patto di assumersi il rischio di uno stile. Lo Chardonnay di Planeta, come altri vini (e non è un episodio isolato), appartiene a quella stessa genealogia culturale ed è la sua capacità di restare interrogativo a spiegare perché continui ancora oggi a essere materia di discussione.

Qui un riferimento alla presentazione della vendemmia del Trentennale.

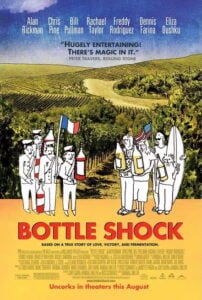

Suggerimento per approfondire l’argomento: film Napa Valley – Una grande annata (Bottle Shock, 2008) di Randall Miller. Tra gli attori, Alan Rickman, Chris Pine, Bill Pullman, Rache Taylor e Dennis Farina. In streaming su Mediaset Infinity.

Suggerimento per approfondire l’argomento: film Napa Valley – Una grande annata (Bottle Shock, 2008) di Randall Miller. Tra gli attori, Alan Rickman, Chris Pine, Bill Pullman, Rache Taylor e Dennis Farina. In streaming su Mediaset Infinity.

L’immagine in copertina

Simon Vouet (1590–1649) fu uno dei principali pittori francesi del primo Seicento e pittore di corte di Luigi XIII. Il dipinto “Le Tre Dee“, che raffigura Era, Atena e Afrodite, protagoniste del mito del Giudizio di Paride, rappresentate senza la presenza di Paride, è databile agli anni Trenta del XVII secolo. La composizione evidenzia l’influenza del Barocco italiano, assimilata da Vouet durante il suo soggiorno a Roma. Le figure sono illuminate da una luce morbida e costruite con attenzione al disegno e al colore. L’opera è conservata al Musée du Louvre di Parigi.